「北のミュージアム散歩」は、道新文化センターのノンフィクション作家を育成する「一道塾」(主宰・合田一道)の塾生が書いた作品を連載するものです。道内にある博物館、郷土歴史館、資料館などを回り、ミュージアムの特色を紹介しながら、ミュージアムの魅力やその存在する意味を問いかけます。

第9回は、岩内町の「木田金次郎美術館」です。ぜひご愛読ください。

(合田一道)

■第9回 「木田金次郎美術館」 ―悲運を乗り越えた画家の魂を観る―

木田金次郎美術館

岩内マリンパークの一角に、木田金次郎美術館が開館したのは、平成6年(1994)11月。旧国鉄岩内駅舎と操車場の跡地に、町民が芸術・文化活動の拠点を作ろうと運動し、8年におよぶ熱い思いが結実した。

設計は金次郎の長男木田尚斌によるもので、鉄道が走っていたよき時代の原風景をモチーフにしている。外周は、隣接するマリンパークの広々とした芝生と美術館の白壁が溶け合い、来館者を和ませながら館内へといざなう。

1階はミュージアムシアター、2階がギャラリーと展示室。3階には金次郎が好んで描いた岩内岳や日本海と海岸線が360度見渡せる展望回廊がある。中心部は3階まで吹き抜けのパテイオがあり、明るく開放感がある。

館内には、洋画家木田金次郎の約150点の油絵と、80点のデッサンのほか、有島武郎からの書簡や愛用の画材などが展示所蔵されている。油絵の6割は所蔵者からの一時寄託と、金次郎の妻・故文子の寄贈によるものだ。

建物は町立だが、運営は岩内美術振興協会が行い、2人の学芸員と15人のボランティアが協力し合って、様々な活動を進めている。

学芸員に金次郎の魅力を聞くと、「それはドラマが色濃くあるからでしょう」とのこと。ドラマとは金次郎が小説家、思想家の有島武郎との運命的な出会いを指す。

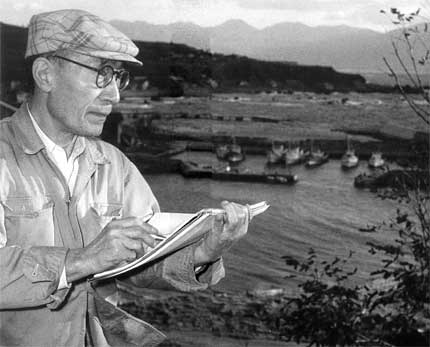

金次郎はニシン漁に賑わう岩内で、明治26年(1893)、漁業を営む6人兄弟の次男として生まれ、少年時代から絵画への情熱を育む。17歳の時、不振に陥った家業を手伝うため、東京の京北中学4年を中退し、岩内に戻る決意をする。

岩内への帰途、札幌で有島(32歳)の描いた油絵「たそがれの海」を観て感銘を受けた。その頃有島は、東北帝国大学(現北海道大学)予科の英語教授であった。後日、金次郎は、有島の家を偶然見つけて訪問する。これがきっかけで2人の交流が始まった。

金次郎は、岩内に戻ってからは絵画への情熱を抱きながらも、仕事に追われて思うように絵筆をとれなかった。有島は社会思想に目覚めながらも、農場経営者として、小作人から搾取する立場である自分の矛盾に苦悩していた。2人は共に悩める境地にあった。

金次郎が有島に送った手紙には、「北海道にいると絵が描けない。東京へ出て何か適当な仕事をしながら絵の勉強をしたいので、職を探して欲しい」とある。 有島は「その地におられて、その地の自然と人とを忠実に熱心にお眺めなさる方が、いいに決まっている」と激励した。その言葉に「世界が急に明るくなった」金次郎は、岩内にとどまる決心をした。有島は、金次郎の悩める立場にわが身を重ねて、大正7年(1918)、『生まれ出づる悩み』を発表。だが、5年後軽井沢の別荘で情死する。

有島の突然の死は、金次郎が網を捨て、終生画業に専念する契機になった。ところが、「小説のモデル画家」という一般の認識は、画家として生きる金次郎には大きな重圧となり、以後30年間、苦悩し続ける。

この重圧を振り切る大事件が起きた。昭和29年(1954)の岩内大火である。これまでの作品約1500点余りを焼失し、茫然自失となった。だが金次郎は、この失意と苦難を乗り越え、新たな境地を見出した。

生きていることの喜びをバネにした画風は、これまでの具象的人物や風景から、一転して魂がほとばしるようなタッチと、明るい色彩を多用した抽象的なものに変わり、観る者に深い感動を与える作品になった。

金次郎は「芸術は魂だ、俺は命を削って描く」を信念とし、69歳の生涯を全うするまで、岩内周辺の自然を描き続けた。

木田金次郎氏(木田金次郎美術館所蔵)

利用案内

所 在 地:岩内町万代51―3 TEL:0135-63-2221

開館時間:午前10時から午後6時まで(入館は5時30分まで)

休 館 日:月曜日(但し、祝日にあたる場合はその翌日) 年末年始(12月28日から1月2日)

入 館 料:一般500円(団体10名以上400円) 高校生200円(同150円) 小中学生100円(同80円)

交通機関:車・札幌市内から余市経由2時間、倶知安経由2時間30分

バス・札幌駅前から小樽経由2時間30分

付近の見どころ

岩内から40キロメートル以内に、荒井記念美術館(岩内町)、西村計雄記念美術館(共和町)、有島記念館(ニセコ町)、小川原脩記念美術館(倶知安町)が点在し、個性ある芸術家の作品に出合うことができる。羊蹄山麓にはいたるところに温泉があり、秀峰を望みながらの入浴は、旅の疲れをいやしてくれる。

文 森山 祐吾