積雪・降雪時での公道走行を見据えた、中速・中型無人自動配送ロボットの共同開発を進めている京セラコミュニケーションシステム(本社・京都市伏見区)と北海道大学(札幌市北区)は、国内で初めて、準公道を使用した同ロボットの積雪・降雪時走行に成功した。※動画はこちらの画像↓をクリックしてご覧ください。

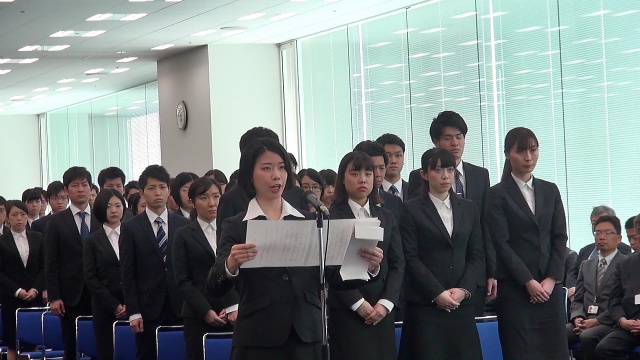

(写真は、北大構内で行われた無人自動配送ロボットによる雪上走行のメデイア向けデモンストレーション)

(写真は、北大構内で行われた無人自動配送ロボットによる雪上走行のメデイア向けデモンストレーション)

(写真は、左からKCCS経営企画室モビリティ事業企画課・水迫浩昭課長、辺見航平副課長、北大・江丸貴紀准教授)

(写真は、左からKCCS経営企画室モビリティ事業企画課・水迫浩昭課長、辺見航平副課長、北大・江丸貴紀准教授)

公道走行の無人自動配送ロボットは、歩道上を走る低速・小型タイプでは規制緩和が進んでいるが、公道の車道を走ることができる中速・中型タイプの研究は、京セラコミュニケーションシステム(以下、KCCS)が、国内で唯一手掛けている。雪のない走行試験は、石狩市緑苑台地区で2021年から行われているが、北海道では、積雪・降雪時の走行が不可欠として、KCCSは、2022年度から北大大学院工学研究院の江丸貴紀准教授と共同開発を進めてきた。

2023年度までは、EV車に自動運転機能を搭載して12月から2月の期間に、北大構内で走行試験を行ってきた。あらかじめLiDERと呼ばれるセンサーを使って、北大構内の3次元地図を作成、GPSを使った自己位置同定で自動運転を行えるようにしたものだったが、これまでの試験で浮かび上がった課題は、センサーが、降雪時の雪粒を障害物と検知して自動制御で停止してしまうことや、積み上げられた雪山などで、3次元地図と実際の様子が違って、自動運転に支障が出る点だった。

今回、人工知能を使って、降雪時の雪粒をセンターが感知しないようにする除去技術と、同じく人工知能を使って、雪山があっても走行可能な領域を検出する技術を開発、課題をクリアした。この結果、1時間当たり2~3cmの降雪時でも、安全に自動走行できるようにした。

2024年度の走行試験では、これまでのEV車に変わって、実用化を見越して原付規格の市販されているミニカー(長さ2・5m以下、幅1・3m以下、高さ2m以下、最大速度時速15km以下)をベースに、KCCSと北大が共同開発した、ロボットを搭載した車両を利用している。ロボット車両には、石狩市の風力発電施設や太陽光発電施設、KCCSのデータセンターなどが描かれており、石狩市の実験車両よりもターコイズブルーの色目をやや濃くした。自重は、約700㎏でスタッドレスタイヤを履かせており、基本は自動運転だが、KCCSが、東京の事務所で遠隔監視し、状況に応じて遠隔操縦をする体制にしている。

今シーズンの走行試験は、2025年2月16日までだったが、その前日の15日には、北大構内で雪上走行のメディア向けデモンストレーションが行われた。北大工学部前の準公道を使って行われ、ロボットの前を人が横断することを検知して、自動停止するシーンも公開された。

KCCS経営企画部モビリティ事業企画課の水迫浩昭課長は、「一般の公道での走行にはまだまだ課題は多いが、人も車もいる準公道で雪上走行に成功したことで、社会実装に近づいた」と話した。江丸准教授は、「降雪の状況でも、ロボットが安全に自動走行できるようになった」と述べた。

2022年度からの共同研究は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「革新的ロボット研究開発基盤構築事業/自動配送ロボットによる配送サービスの実現」に、KCCSが採択され、補助を受けて行われた。2025年度以降の共同研究は、現時点では決まっていないが、「経済産業省のロードマップに沿って2~3年は、事業者と調整しながら実験的な研究を継続したい」(水迫氏)と話している。